■時期:11月22日(土)~12月6日(土)

小雪は、暦の上で冬が深まり始める頃。

この時期は、北風が冷たさを増し、山間部ではちらほらと雪の便りも届き始めます。

「小雪」という言葉には、“少しずつ冬が近づいてくる”という、繊細な季節の移ろいが込められています。

冷えも本格化してきますので、対策もしっかり行いましょう。

オススメの旬の食材

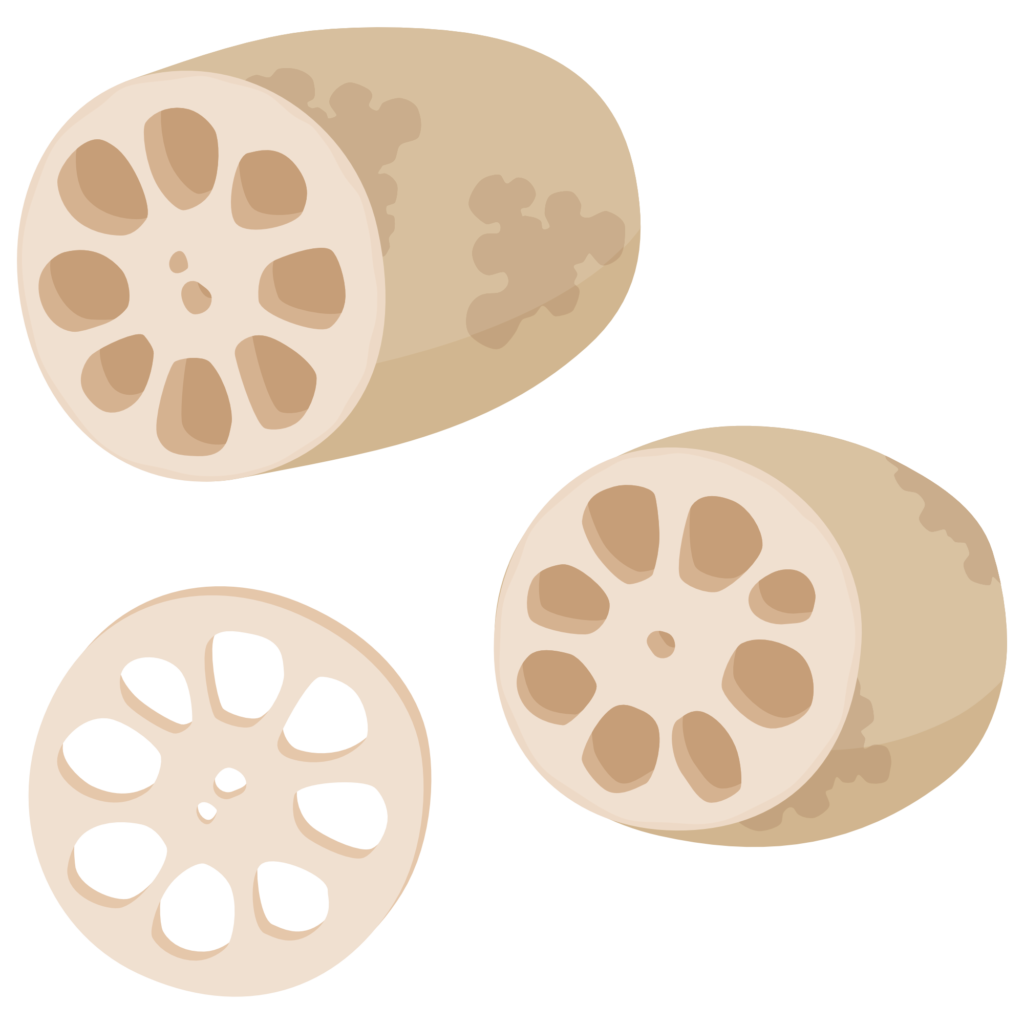

れんこん

血の巡りを良くし、粘膜を守ります。

軽く炒めるとシャキシャキで、煮るとホクホク食感になります。

きんぴらや煮物が定番ですが、根菜の和風カレーもおススメです。

黒豆

鉄分・イソフラボンが女性の体をサポートします。

甘酒と合わせると、優しい甘みでおススメです。

甘酒も、飲む点滴と言われるほど、身体に良い食材です。

鮭

ビタミンD・良質なたんぱく質が豊富で、お勧めの食材です。

この時期の冷え対策にもピッタリ。

体内の炎症を抑える効果もあります。

ねぎ

体を芯から温めてくれます。

鍋料理や炒め物、生でも食べられる万能食材。

じっくり火を通すことで、甘味が増し、更に美味しさが引き立ちます。

セルフケア(心と身体の整え方)

温活

●足湯に、天然塩や柚子皮を入れてリラックス

●寝る前の白湯に、すりおろした生姜を加えて、身体の内側からぽかぽか

心のケア

●マインドフルネスやヨガで、心身を整える

(マインドフルネスページ / リラックスヨガページ)

●アロマの香りで、心を落ち着かせる

(ラベンダー、ゆず、サンダルウッドなどがおススメですが、お好きな香りで)

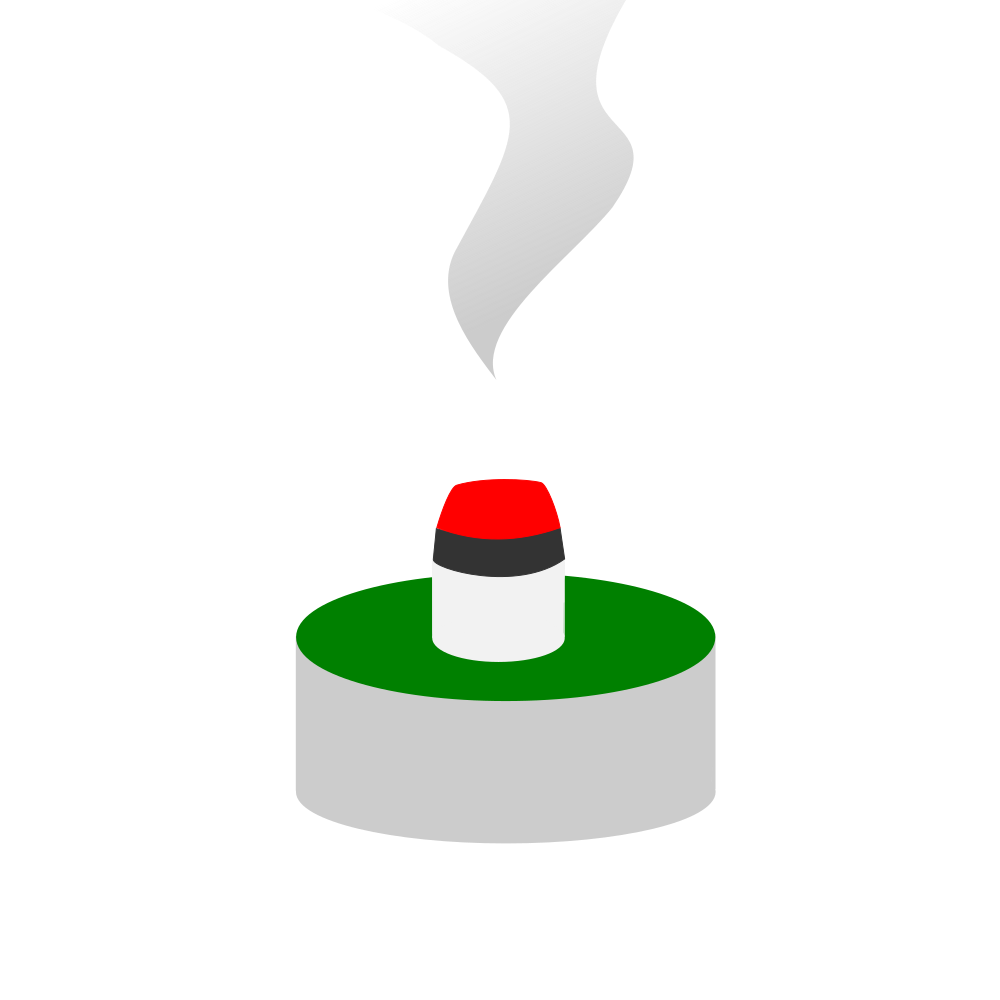

温灸について

温灸におすすめのツボ

それぞれのツボには、からだの声に寄り添う役割があります。

「今日はどこを温めようかな」と、気分や体調に合わせて選んでみると良いでしょう。

温灸は、頑張る自分への小さなご褒美。

優しいぬくもりに包まれて、ほっとひと息つけますように・・・

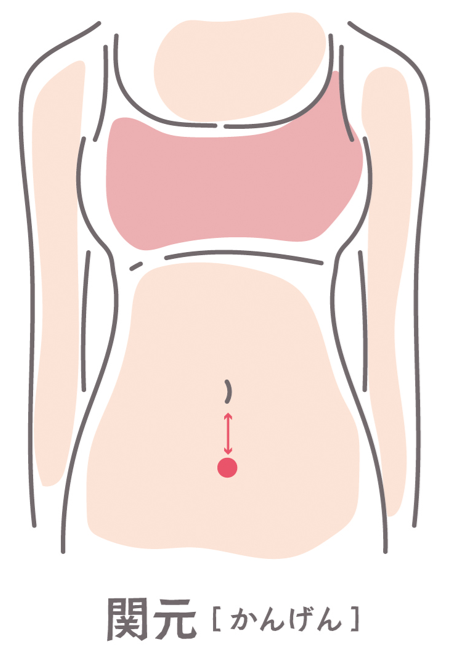

■関元(かんげん):おへそから指4本分下

【特徴・効果】

下腹部を温めて、冷えや疲れにやさしく働きかける

【おすすめの方】

冷え性・疲れやすい方・婦人科系の不調が気になる方

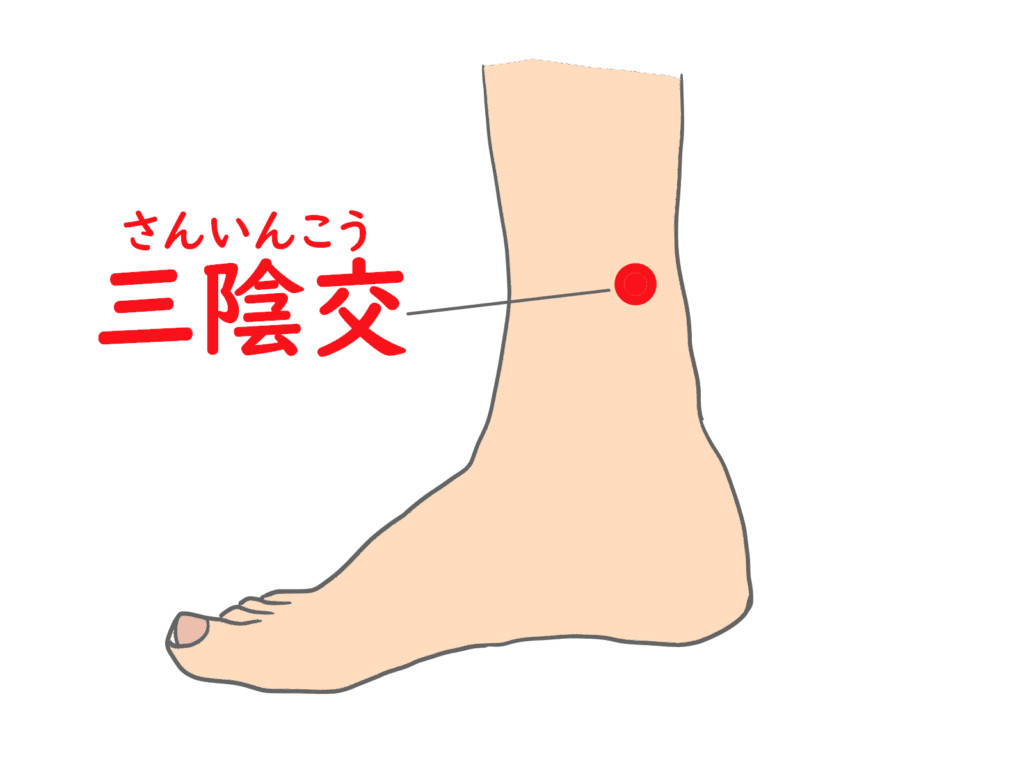

■三陰交(さんいんこう):内くるぶしの上、指4本分

【特徴・効果】

女性の不調やホルモンバランスに寄り添う万能ツボ

【おすすめの方】

生理痛・更年期・冷え・むくみが気になる方

※三陰交は左右対称に存在するツボなので、基本的には左右のどちらでも効果があります。もしも、片方の足に冷えやむくみ、痛みが強く出ている場合、そちらを優先してケアするのも良い方法です。

温灸をするときの注意事項

1.やけどに注意!肌との距離を守る

●直接肌に触れないタイプ(台座灸)を選ぶと安心

●熱さを感じたらすぐに外す

●同じ場所に長時間当てないようにする

(1回5〜10分が目安)

2.肌の状態をチェックする

●赤み・湿疹・傷がある部分には使用しない

●入浴直後や運動後など、血流が高まっているときは避ける

●使用後は保湿ケアをすると、肌トラブル予防になります

3.使用場所と火の管理

●火を使うタイプは、風のない場所・火の元に注意

●燃え残りはしっかり消火してから処分

●ペットや小さなお子さんがいる場合は、目を離さないように

初めての方へ

毎日行う必要はありません。「今日はちょっと疲れてるな」と感じた日に、気軽に取り入れると良いでしょう。

また、継続よりも“心地よさ”を優先しましょう。

火を使うことに抵抗がある方へ

「火を使うのはちょっと怖い…」「煙や匂いが気になる…」という方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方におすすめしたいのが、火を使わないタイプのお灸です。

火を使わないお灸とは?

火を使わないタイプでも、ツボへの温熱刺激によって血流促進やリラックス効果が期待できます。

火を使わないお灸には、次のようなタイプがあります。

【貼るタイプのお灸】

ツボに貼るだけでじんわり温まる。使い方が簡単で、外出先でも使いやすい。

【電子温灸器】

スイッチひとつで温度調整ができる。繰り返し使えるタイプもあり、経済的。

【カイロ型温灸】

ツボに当てて温めるだけ。冬場の冷え対策にもおススメ。

ご使用時の注意点

●肌に直接貼るタイプは、低温やけどに注意・・・長時間の使用は避け、肌の様子をこまめに確認しましょう。

●ツボの位置を正しく理解する・・・誤った位置に貼ると効果が得られにくい場合があります。専門家のアドバイスや図解を参考にしましょう。

●使用後は肌を清潔に保つ・・・汗や粘着剤が残ると肌トラブルの原因になることもあります。

●妊娠中や持病のある方は、医師に相談を・・・安全のため、事前に確認をおすすめします。

温灸は、からだをじんわり温めてくれるセルフケアのひとつですが、無理せず、心地よさを大切にしましょう。

「ちょっと疲れたな」「冷えが気になるな」と感じた日に、ご自身に合った方法で、試してみてくださいね。