■2024年の小寒

1月5日(日)〜1月19日(日)

小寒は冬の寒さが本格的に始まる時期で、俗に「寒の入り」とも言われています。

小寒の期間から「寒中」と呼ばれる最も寒い時期が始まり、次の節気である「大寒」を経て立春(春の始まり)へと続きます。

七草がゆについて

七草がゆは、毎年1月7日に食べるのが伝統です。この日は「人日(じんじつ)の節句」とも呼ばれ、五節句の一つに数えられています。正月のごちそうで疲れた胃腸を休めるために、七草がゆを食べる風習が日本各地で行われています。

七草がゆを食べることで新年の健康を祈り、一年間の無病息災を願うという意味も込められています。この風習を通じて、古くからの伝統と日本の季節感を感じることができます。

七草がゆの役割

【胃腸の休息】

お正月の豪華な料理や飲み物をたくさん摂取した後、消化器系に負担がかかることがあります。七草がゆは軽い食事であり、消化に優れたお粥なので、胃腸を休ませるのに適しています。

【栄養補給】

七草には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、栄養バランスを整えるのに役立ちます。特に、年末年始の食生活で不足しがちな栄養素を補うことができます。

【健康祈願】

七草がゆを食べることで、一年間の無病息災を祈るという伝統的な意味合いもあります。七草それぞれが持つ薬効を利用して、健康を維持するという考えが込められています。

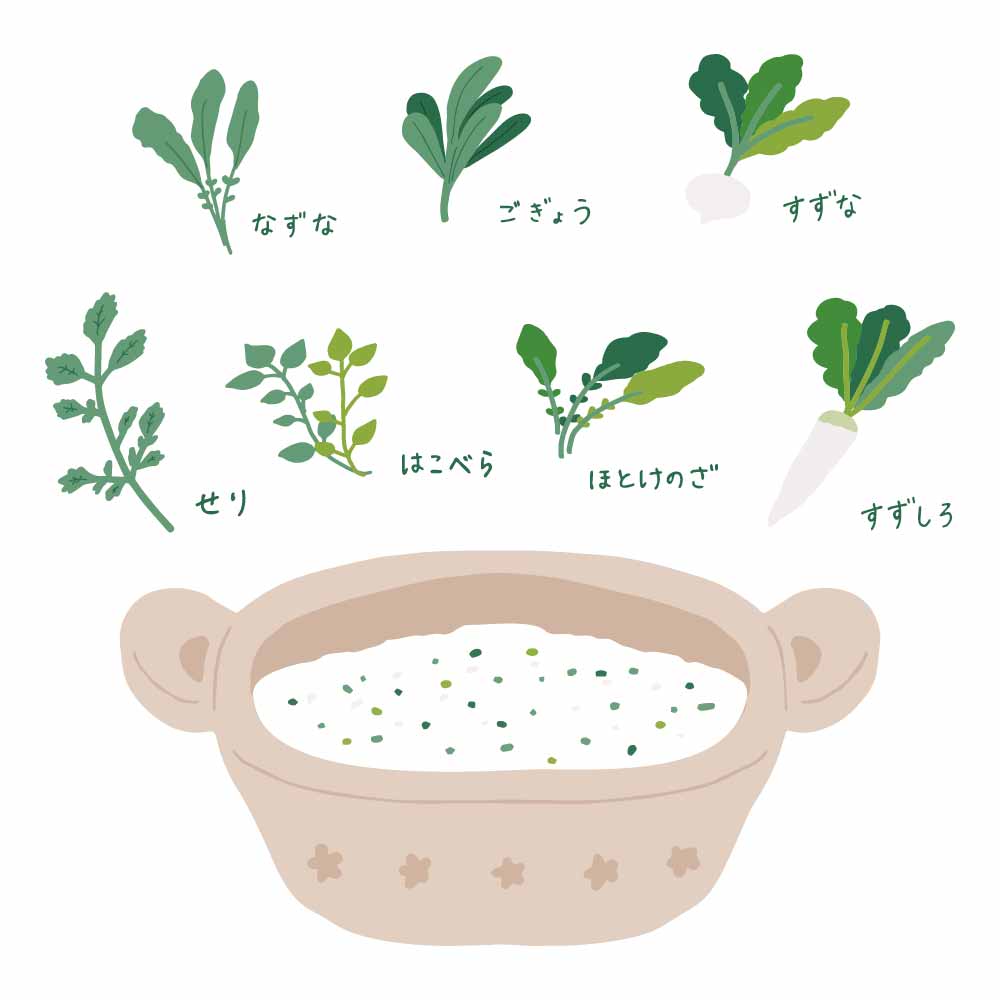

七草の種類

●セリ:香りが良く、食欲増進や解熱作用があります。

●ナズナ:栄養価が高く、利尿作用や血圧降下作用があります。

●ゴギョウ:肝臓の機能を助け、風邪予防に効果があります。

●ハコベラ:カルシウムが豊富で、口内炎や喉の痛みに効きます。

●ホトケノザ:消化不良や便秘の改善に役立ちます。

●スズナ:消化促進や便秘解消に効果があります。

●スズシロ:大根の葉で、消化を助け、胃腸の働きを整えます。

七草がゆは、七草を煮て米を炊いてから合わせるのが一般的な食べ方です。

おススメの運動:ウォーキング

ウォーキングは、手軽に始められる運動で、多くのメリットがあります。

天候に左右されることや単調になりやすい、またカロリー消費量が少ないため、減量には時間がかかるなどのデメリットもありますが、様々な効果が期待できるため、この時期にもおススメの運動の1つです。

ウォーキングの主な健康効果と、効果的に行うためのコツやポイントをご紹介します。

期待できる健康効果

1. 心血管系の健康維持

定期的なウォーキングは、心臓と血管の健康を保つのに役立ちます。血圧を下げ、心臓病のリスクを減少させる効果があります。

2. 体重管理

カロリーを消費し、代謝を促進することで、体重の管理に役立ちます。特に有酸素運動として脂肪を燃焼する効果があります。

3. 精神的な健康

ストレスの軽減や気分の改善に寄与します。自然の中で歩くことで、リラックス効果が得られ、メンタルヘルスにも良い影響を与えます。

4. 筋力と骨の強化

筋肉と骨を強化し、特に下半身の筋力を維持するのに効果的です。骨密度を保つためにも有益です。

5. 免疫力の向上

定期的な運動は免疫システムを強化し、風邪や感染症に対する抵抗力を高めます。

効果的なウォーキングのコツとポイント

●正しい姿勢を保つ

背筋を伸ばし、肩の力を抜いてリラックスした姿勢で歩きます。視線は前方を見つめ、顎を引くと良いです。

ウォーキングを始める前に軽いストレッチやウォームアップを行い、終了後にはクールダウンも行うようにしましょう。これにより、筋肉の張りや怪我を防止できます。

●適切なシューズを選ぶ

クッション性があり、足にフィットするウォーキングシューズを選びましょう。足への負担を軽減し、怪我を防ぐことができます。

●適切なペースを維持する

自分の体力に合ったペースで歩きましょう。無理をせず、少し息が上がる程度のペースが理想です。

●変化を付ける

同じルートばかりでなく、時には新しいルートを試すことで飽きずに続けられます。自然の中や公園など、景色を楽しみながら歩くのも良いですね。