■時期:5月5日~5月20日

暦の上で夏の始まりを指します。

通常、5月5日ごろに始まり、5月20日ごろまで続きます。

立夏の時期には、日差しが強くなり、気温が上がり始め、春から夏への移り変わりを感じることができます。

この時期に気を付けたいこと

1.気温の変化

立夏を過ぎると、気温が急に上昇することがあります。日中は特に暑くなることがあるので、適切な服装を心掛け、暑さ対策を忘れないようにしましょう。

2.紫外線対策

夏が近づくにつれて、紫外線も強くなります。日焼け止めを使ったり、帽子やサングラスを着用して、肌と目を守ることが大切です。

3.水分補給

暑い日が続くと、体が水分を多く消耗します。こまめに水分補給をし、脱水症状を防ぎましょう。

4.食中毒対策

気温が上がると食材の腐敗が早く進みます。食品の管理に注意し、冷蔵保存を徹底しましょう。また、生鮮食品はできるだけ新鮮なうちに食べるようにしましょう。

初夏から夏にかけて発生しやすい食中毒の主な種類

1.アニサキス

寄生虫で、魚介類(特にサバ、アジ、サンマなど)に寄生します。刺身などの生食が原因となります。

症状

生魚介類を摂取後、数時間以内に激しい胃痛、吐き気、嘔吐が発生することがあります。

2.カンピロバクター

細菌で、主に鶏肉や豚肉の加熱不十分な食品が原因です。

症状

下痢、腹痛、発熱、吐き気、嘔吐などが主な症状です。(潜伏期間:1~7日)

3.サルモネラ

細菌で、特に鶏肉や卵の加熱不足や生食が原因です。

症状

腹痛、下痢、発熱、嘔吐が主で、重症化すると脱水症状や血便が見られることもあります。(潜伏期間:6〜48時間)

4.黄色ブドウ球菌

細菌で、食品中で増殖すると毒素を作り、これが食中毒の原因となります。

症状

吐き気、嘔吐、腹痛、下痢が主で、発熱はあまり見られません。症状は通常24時間以内に改善します。(潜伏期間:30分~6時間)

5.ノロウイルス

ノロウイルスは 冬季(11月~3月) に流行しやすいですが、実は 初夏でも感染することがあります。

カキなどの二枚貝の喫食や、不顕性感染者からの二次汚染(飛沫感染や接触感染)が主な原因です。

症状

吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱(37~38℃程度)が主な症状です。症状は通常1~2日で治まりますが、脱水症状に注意が必要です。(潜伏期間:24~48時間)

※不顕性感染者:病原体に感染しているにもかかわらず、症状が現れない人のことで、自身が感染していることに気づかず他人に病原体を広げる可能性があります。

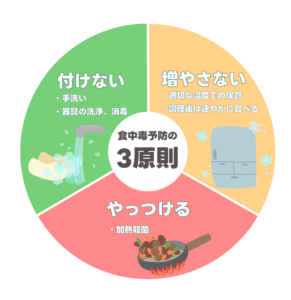

食中毒予防の3原則

1. つけない

手洗いや調理器具の使い分けを徹底し、菌を食品に付着させないようにします。

2.ふやさない

食品は低温で管理し、加熱調理後は速やかに冷却します。

3. やっつける

食品は中心部まで十分に加熱し、調理器具は塩素系漂白剤やアルコールで洗浄・殺菌します。

食中毒にかかった時の対処法

1. 水分補給

下痢や嘔吐によって体内の水分が失われるため、少量ずつこまめに水分を補給しましょう。経口補水液やスポーツドリンクが効果的です。

2. 安静にする

体を休めることが大切です。横向きに寝ることで、嘔吐物が気管に入るのを防ぎます。

3. 嘔吐や下痢を我慢しない

嘔吐や下痢は体内の病原菌を排出するための自然な反応です。無理に止めず、体が自然に排出するのを待ちましょう。

4. 医療機関を受診する

以下の症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

・水分が摂れない

・血便がある

・高熱が続く

・呼吸困難がある

※妊婦、乳幼児、高齢者、基礎疾患のある人は軽症でも受診することが推奨されます。

5. 適切な食事

体調が回復してきたら、少量ずつ消化に良い食事を摂りましょう。おかゆやスープなどが適しています。

更に詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html